Dalam dunia Tasawuf, perjalanan seorang sufi yang berziarah ke berbagai tempat suci, bisa menampilkan berbagai perbuatan menjadi hikmah keruhanian dengan nilai-nilai spiritual yang luar biasa. Mereka meninggalkan jejak-jejak spiritual – adakalanya berupa karya tulis yang monumental – yang sampai sekarang tetap menjadi rujukan para penempuh jalan sufi.

Beberapa di antara mereka, misalnya Syaikh Abdul Qadir al-Jilani, Sarry As-Saqaty, Imam Abul Qasim Junayd al-Baghdadi, Syaikh Fariduddin Aththar, Abu Husain an-Nuri, dan sebagainya. Mereka adalah tokoh sufi garda depan yang hingga kini belum tertandingi ketokohannya. Seorang diantara mereka, yaitu Abu Husain an-Nuri, punya keistimewaan justru karena mendapat julukan “an-Nuri”, yaitu “Yang Mendapat Anugrah Cahaya” dari Allah SWT.

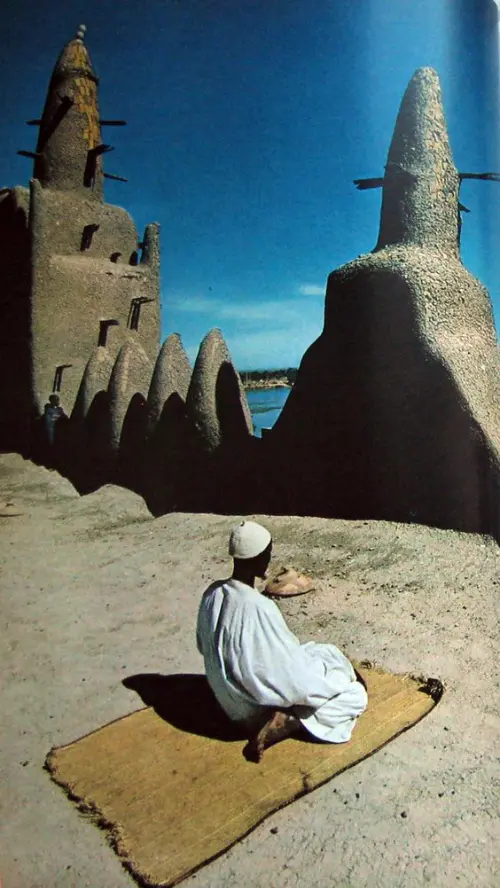

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad Abu al-Husain An-Nuri. Ia lahir di Baghdad, Irak, tidak jelas tahun berapa. Sementara nenek moyangnya berasal dari Khurasan, Iran. Yang pasti ia adalah salah seorang murid kesayangan Syaikh Sarry As-Saqaty dan sahabat Sufi besar Imam Junaid Al-Baghdadi. Mereka hidup di Irak pada abad ke III. Selama hidup ia tinggal di tepian sungai Tigris yang indah.

Ia mendapat julukan “An-Nuri”, karena kapanpun ia bicara di kegelapan malam, seberkas cahaya akan keluar dari mulutnya, hingga membuat terang sekelilingnya. Di riwayatkan juga bahwa ia mendapat julukan itu karena mengungkapkan rahasia-rahasia terdalam dengan cahaya intuisi, karena sikap dan gaya bicaranya yang bernas dan lembut, sementara pemikirannya sangat luas, dan konsekwen dengan sikapnya yang teguh.

Versi yang lain mengatakan bahwa ia dijuluki Nuri karena ia mempunyai sebuah tempat pengasingan di tengah padang pasir dimana ia biasa beribadah sepanjang malam. Orang-orang kerap keluar rumah untuk memperhatikannya, dan mereka melihat seberkas cahaya memancar keluar dari lubang pengasingannya sepanjang malam.

Abu al-Husain an-Nuri adalah salah seorang figur terkemuka kelompok sufi Baghdad. Ia menyusun sejumlah puisi mistis yang mengagumkan. Ia meninggal dunia pada tahun 295 H / 908 M.

Ia mengawali kehidupan mistiknya dengan sangat unik. Setiap dini hari, sebelum subuh, ia mengambil roti dari tokonya untuk ia sedekahkan. Setelah shalat subuh di masjid, ia kembali ke toko, orang-orang mengira ia telah sarapan di toko, sementara orang-orang di toko menyangka ia sudah makan pagi di rumah. Hal itu berlangsung selama 20 tahun tanpa seorang pun tahu. Kisah kewalian Abu Husain ini banyak diungkapkan dalam berbagai kitab, seperti Tadzkirul Awliya (Fariduddin Aththar), Ar-Risalah dan Kasyful Mahjub (Imam Qusyairi).

Tentang kehidupan mistiknya, Abu al-Husain menyatakan:

“Bertahun-tahun aku berjuang, mengekang diri dan meninggalkan pergaulan. Betapapun aku berusaha keras, jalan belum terbuka bagiku. Aku harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki diri. Kemudian kataku, “Wahai jasmaniku, bertahun-tahun sudah engkau menuruti hawa nafsu, sungguh semua itu akan mencelakakanmu. Sekarang masuklah ke dalam penjara. Akan ku belenggu dirimu dan akan kukalungkan pada lehermu semua kewajiban kepada Allah. Jika sanggup bertahan, engkau pasti meraih kebahagiaan. Tapi, jika tak sanggup, setidaknya engkau akan mati di jalan Allah, begitulah kataku.”

Mengenai perjalanan spiritualnya, ia berkata:

“Pernah kudengar, hati para mistikus merupakan alat yang awas waspada, mengetahui segala rahasia, baik yang terlihat maupun yang terdengar. Karena tidak memiliki hati seperti itu, aku pun berkata kepada diriku sendiri, “Ucapan para Nabi dan manusia suci adalah benar. Mungkin sekali selama ini aku telah bersikap munafik, sementara kegagalanku karena kesalahanku sendiri. Aku ingin merenungi diriku sendiri sehingga benar-benar mengenal-Nya”, begitulah kataku.

Setelah merenungi diri sendiri, Abu al-Husain menemukan hati dan nafsu itu bersatu. Lalu katanya:

“Bila hati dan nafsu bersatu, celakalah! Sebab, jika ada sesuatu yang menyinari hati, hawa nafsu akan menyerap sebagian. Maka sadarlah aku, inilah sumber dilema yang kuhadapi selama ini. Segala sesuatu yang datang dari hadirat Allah SWT dalam hatiku, sebagian diserap pula oleh hawa nafsuku.”

Sejak perenungan itulah, ia menghentikan segala perbuatan yang diperkenankan hawa nafsu. Ia berusaha hanya melakukan segala sesuatu yang “tidak diperkenankan” hawa nafsu. Lalu katanya, “Misalnya, hawa nafsuku berkenan aku berpuasa, bersedekah, shalat, menyepi atau bergaul dengan sahabat-sahabatku, maka aku akan melakukan hal sebaliknya. Akhirnya segala hal yang diperkenankan hawa nafsuku dapat kubuang dan rahasia-rahasia mistik mulai terbuka dalam diriku.”

Suatu hari, ia berdialog dengan diri sendiri. “Siapakah engkau?” tanyanya kepada diri sendiri. “Aku adalah mutiara tanpa hasrat, dan mutiaraku adalah mutiara tanpa maksud,” terdengar suara dalam dirinya. Kemudian ia menuju sungai Tigris dan melemparkan jala. “Aku tidak akan beranjak sebelum seekor ikan terjerat dalam jalaku,” ia bergumam. Tak lama kemudian, seekor ikan berkecupak di dalam jala. Saat aku mengambil ikan itu, aku memekik, “Segala puji bagi Allah, urusan-urusanku telah berjalan dengan baik!”

Aku pergi menemui Syaikh Junayd dan berkata padanya, “Sebuah karunia telah dianugrahkan padaku!”

“Abul Husain,” ujar Syaikh Junayd, “Jika seekor ular yang terjerat jalamu, dan bukannya seekor ikan, itu baru suatu tanda karunia. Namun karena dirimu sendiri terlibat (dalam mendapatkannya), itu adalah muslihat, bukan karunia. Karena tanda dari karunia adalah engkau tidak terlibat sama sekali.”

Ketika Ghulam al-Khalil menyatakan permusuhannya terhadap para sufi, ia menemui Khalifah dan menjelek-jelekkan mereka. “Sekelompok sufi telah muncul,” katanya. “Mereka menyanyi, menari dan menyatakan penghinaan-penghinaan terhadap Tuhan dan agama. Mereka berkumpul hampir setiap hari, bersembunyi dalam gua-gua, dan berkhotbah. Orang-orang itu adalah ahli bid’ah. Jika Amirul Mukminin berkenan mengeluarkan perintah untuk menghabisi mereka, maka ajaran bid’ah akan musnah, karena mereka adalah kepala para ahli bid’ah. Jika Amirul Mukminin melakukan hal ini, aku jamin anda akan mendapatkan pahala yang besar.”

Sang Khalifah segera memerintahkan agar mereka – Abu Hamzah, Raqqam, Syibli, Nuri, dan Junayd – dibawa ke hadapannya. Perintah Khalifah pun dilaksanakan. Kemudian Khalifah memerintahkan agar mereka dihukum mati. Awalnya, algojo diperintahkan untuk mengekskusi Raqqam terlebih dahulu, namun Nuri tanpa rasa takut sedikitpun bangkit mendekat dan mengambil tempat Raqqam.

“Bunuhlah aku lebih dulu, tertawa gembira,” pekiknya.

“Tuan, giliran anda belum tiba,” kata si Algojo padanya. “Pedang bukanlah sesuatu yang digunakan dengan tergesa-gesa.”

Nuri menjelaskan. “Jalanku didasari oleh pikiran. Aku lebih memilih sahabatku daripada diriku sendiri. Hal yang paling berharga di dunia ini adalah kehidupan. Aku ingin mempersembahkan sedikit waktuku yang tersisa ini untuk para saudaraku. Aku akan mengorbankan kehidupanku sendiri. Hal ini kulakukan walaupun dalam pandanganku suatu saat di dunia ini lebih berharga daripada seribu tahun di akhirat kelak. Karena dunia ini adalah kediaman penghambaan, sementara akhirat adalah kediaman kedekatan, dan kedekatan bagiku adalah penghambaan.”

Kata-kata Nuri ini dilaporkan kepada Khalifah. Sang Khalifah mengagumi ketulusan dan kefasihan Nuri. Ia memerintahkan untuk menunda eksekusi dan mengajukan kasus mereka kepada Hakim untuk diperiksa.

“Mereka tidak dapat dihukum tanpa bukti,” kata sang Hakim.

Sang Hakim kemudian menguji Nuri dengan masalah-masalah fiqih. Nuri langsung dapat menjawabnya, dan sang hakim pun membisu dalam kebingungan.

Nuri berkata:

“Wahai hakim, anda telah mengajukan semua pertanyaan ini, namun semua pertanyaan anda sama sekali tidak relevan. Karena Allah memiliki hamba-hamba yang berdiri melalui-Nya, bergerak dan diam melalui-Nya, yang hidup melalui-Nya, dan tinggal dalam dzikir kepada-Nya. Jika satu saat saja mereka tidak mengingat-Nya, maka jiwa-jiwa mereka akan keluar dari tubuh mereka. Melalui-Nya mereka tidur, melalui-Nya mereka makan, melalui-Nya mereka menerima, melalui-Nya mereka pergi, melalui-Nya mereka melihat, melalui-Nya mereka mendengar, dan melalui-Nya mereka berada. Inilah ilmu yang hakiki, bukan semua yang anda tanyakan tadi.”

Sang hakim kebingungan, lalu ia mengirim pesan kepada Khalifah, “Jika mereka ini atheis dan ahli bid’ah, maka aku akan memutuskan maka di seluruh permukaan bumi, tidak seorang pun yang bertauhid.”

Khalifah pun memanggil mereka.

“Adakah yang kalian inginkan?” tanya Khalifah.

“Ya,” jawab mereka. “Kami harap anda melupakan kami. Kami tidak ingin anda menghormati kami dengan persetujuan anda (terhadap keyakinan kami) ataupun menghukum kami dengan penolakan anda. Bagi kami, penolakan anda sama saja dengan persetujuan anda, dan persetujuan anda sama saja dengan penolakan anda.”

Sang Khalifah pun menangis pilu mendengarnya, dan membebaskan mereka dengan segala penghormatan.

Suatu hari Syaikh Junayd mengunjungi Abu al-Husain an-Nuri. An-Nuri tersungkur ke tanah dihadapan Syaikh Junayd, mengeluhkan ketidakadilan.

“Pertempuranku bertambah dahsyat, dan aku tak mempunyai kekuatan lagi untuk bertarung,” katanya. “Selama tiga puluh tahun, kapan pun Dia ada, aku lenyap, dan kapan pun aku mewujud, Dia lenyap. Kehadiran-Nya adalah ketidakhadiranku. Betapapun aku memohon, jawaban-Nya adalah: Aku atau engkau yang ada.”

Syaikh Junayd berkata kepada para muridnya. “Lihatlah dia, seorang lelaki yang telah berusaha keras dan dibingungkan oleh Allah.”

Sambil berpaling ke Abu al-Husain An-Nuri, Syaikh Junayd menambahkan, “Seharusnya apakah Dia terhijabi olehmu ataupun tersingkap melaluimu, engkau tidak boleh lagi menjadi dirimu, dan semuanya harus menjadi Dia.”

Seseorang menemui Syaikh Junayd dan berkata, “Sudah beberapa hari ini, siang dan malam, an-Nuri berkeliling dengan sebongkah batu di tangannya sambil berteriak, “Allah… Allah…” dia tidak makan apa-apa, dan tidak tidur. Namun dia masih mendirikan shalat pada waktunya dan menjalankan seluruh ritual shalat.”

Para murid Syaikh Junayd menanggapi, “Ia sadar. Ia tidak berada dalam keadaan Fana’. Buktinya, ia masih ingat waktu-waktu shalat dan melakukan ritual-ritual shalat. Itu adalah tanda dari usaha sadar, bukan tanda dari fana’, seseorang yang telah fana’, tidak menyadari apapun.”

“Bukan begitu,” jawab Syaikh Junayd. “Apa yang kalian katakan tidaklah benar. Orang-orang yang berada dalam ekstasi selalu terpelihara, Allah menjaga mereka, kalau tidak, mereka akan meninggalkan ibadah pada waktunya.”

Kemudian Syaikh Junayd pergi menemui Abu al-Husain An-Nuri.

“Abu al-Husain,” sapa Syaikh Junayd pada an-Nuri. “Jika engkau tahu bahwa berteriak adalah salah satu keuntungan dengan-Nya, maka beri tahukanlah aku, dan aku pun akan ikut berteriak. Jika engkau tahu bahwa kepuasan dengan-Nya adalah lebih baik, maka bertawakkallah, agar hatimu bisa tenang.”

Sejak saat itu, an-Nuri berhenti berteriak. “Engkau benar-benar guru yang hebat bagi kami!” katanya pada Syaikh Junayd.

Dalam kitab Al-Risalah, Imam Al-Qusyairi mengungkapkan beberapa pendapat Abu al-Husain an-Nuri. Salah satu pendapatnya tentang tasawuf, antara lain, “Tasawuf itu meningglkan semua keinginan hawa nafsu. Ada dua hal yang paling mulia, yaitu orang alim yang mengamalkan ilmunya, dan orang arif yang mampu memahami hakekat. Jika ada orang yang mengaku bersama Allah SWT, tapi berani keluar dari batas ilmu agama, sekali-kali jangan engkau mendekatinya.”

Suatu hari Abu al-Husain an-Nuri, berdoa di sebuah tempat yang sangat terpencil. “Ya Allah engkau menghukum para penghuni neraka, mereka semua adalah ciptaan-Mu, melalui ke-Maha Tahuan-Mu, ke-Maha Kuasaan-Mu, dan kehendak-Mu. Jika engkau menghendaki manusia ke dalam neraka, engkaulah yang berkuasa untuk melemparkan mereka ke dalam neraka, dan mengantarkan ke dalam surga.”

Kebetulah seorang sufi, Ja’far Al-Khuldi, mendengar doa itu, dan ia pun sangat takjub. Kemudian suatu malam, ia bermimpi bertemu dengan seseorang yang berkata kepadanya, “Allah memerintahkan agar engkau mengatakan kepada Abu al-Husain, sesungguhnya Allah telah memuliakanmu dan menganugerahkan pahala kepadamu karena doamu.”

Suatu hari, ketika Abu al-Husain an-Nuri mandi di sebuah telaga, pakaiannya dicuri orang. Belum sempat ia mentas dari telaga untuk mengejarnya, pencuri itu telah mengembalikan pakaiannya, karena tiba-tiba tangannya terkena penyakit sampar. Lalu Abu al-Husain berseru, “Ya Allah, karena ia telah mengembalikan pakaianku, sembuhkanlah tangannya,” maka saat itu juga tangan pencuri itu sembuh.

Abu al-Husain an-Nuri wafat pada 295 H /908 M. Banyak kenangan dan pujian yang diungkapkan oleh para sahabatnya ataupun para ulama se zamannya. Salah satunya dari Imam Junayd al-Baghdadi, katanya, “Sejak Abu al-Husain an-Nuri wafat, tidak ada seorang pun yang mampu menceritakan hakikat kebenaran.” Sedangkan Ahmad Al-Maghazili menyatakan, “Belum pernah aku melihat ibadah yang dilakukan lebih khusyuk daripada ibadah Abu al-Husain an-Nuri.”